「pythonでコロンが書かれているものを見かけるけど意味がわからない。。」

「コロンの使い方を知りたい!」

そんな方に向けて、わかりやすく実行例を載せて解説していきたいと思います!

コロンの使い道

pythonでコロン「:」を見かけるのは、「if文を書く時」と「配列を書く時」が多いと思います。

「if文を書く時」は簡単で、条件式の後に書くことで条件が書き終えたことを示します。

if 条件式A:

条件式Aが満たされるときに実行する処理

elif 条件式B:

条件式AではなくBが満たされるときに実行する処理

else:

条件式A、Bが満たされないときに実行する処理

これはよく使うので知っている方も多いのではないでしょうか。

次に「配列を書く時」ですが、これはスライスと呼ばれる機能を使うときに使用します。

スライスって何??

スライスとは、「文字列などから一部分を取り出したいときに使う機能」のこと!!

ここが気になる部分かと思いますので、実行例を踏まえながら見ていきましょう♪

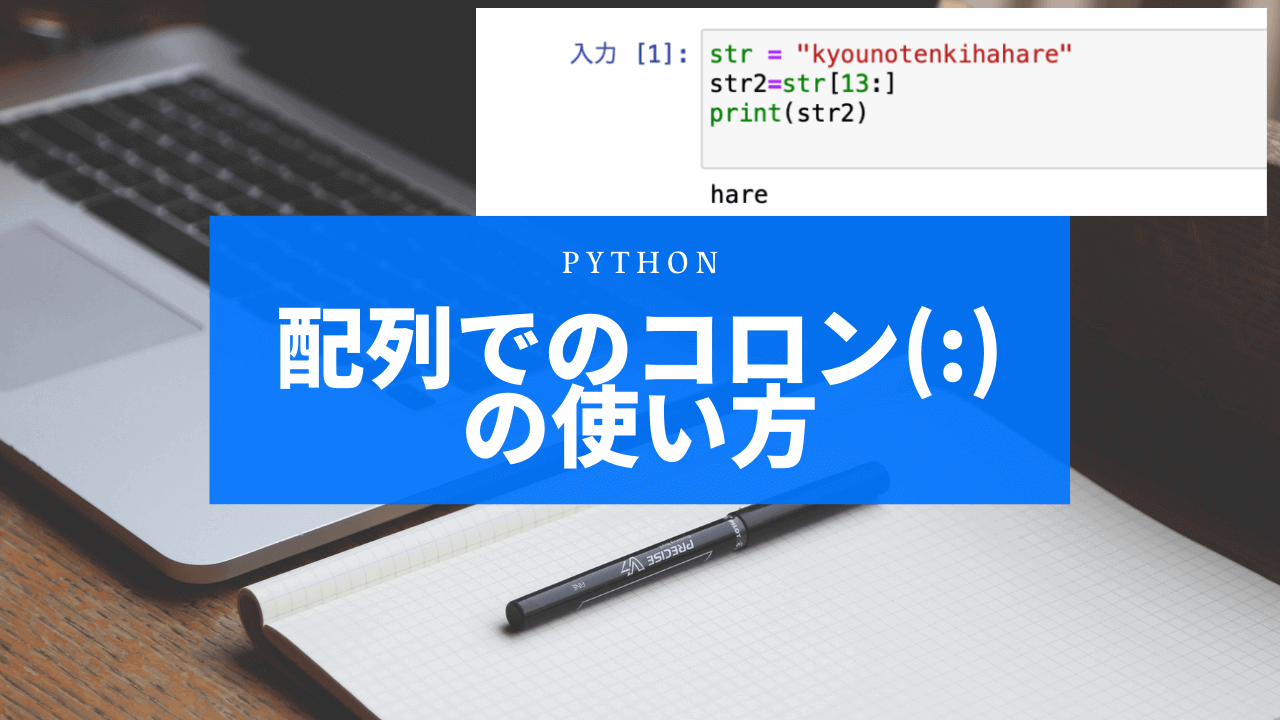

コロンの使い方(スライス)

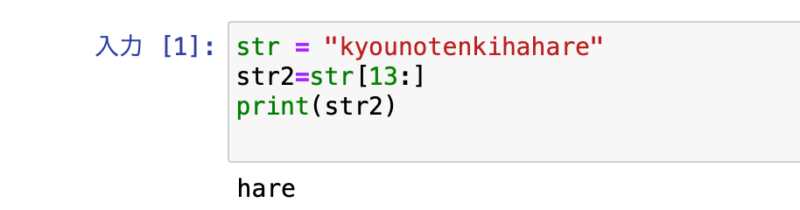

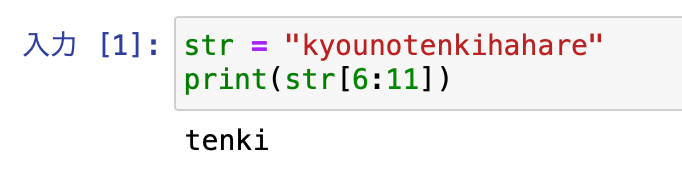

例えば文字列「kyounotenkihahare」から「hare」だけを取り出したいときは、

このように入力することで、取り出すことができます。

「str[13:]」が重要な部分です。

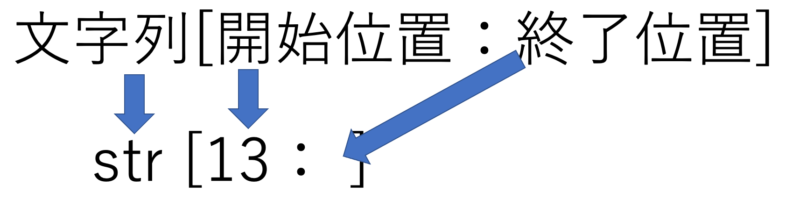

切り取りたい開始位置と終了位置を指定することで文字列から特定の位置を取り出せます。

今回の例では、13番目から最後までを取り出しています。

空白にすることで位置を書かずに指定できます。

開始位置が空白の場合だと文字列の最初、終了位置が空白だと最後までになります。

このように代入だけでなく、print内でも使えます。

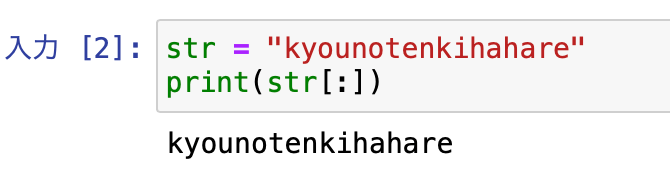

最後の例として以下を出しておきます。

開始位置と終了位置の両方とも何も入れない場合はその配列全てが取り出されます。

まとめ

今回はpythonにおいてコロン「:」の使い方を解説しました。

開始位置を書かない場合や終了位置を書かない場合が忘れやすいので注意しましょう♪