人間は曖昧な言葉をよく使いますが、コンピュータは理解することができません。

そこで取り扱えるようにしたファジィ理論について、簡単にわかりやすく解説していきます。

ファジィ理論の誕生と歴史

ファジィ理論とは、「あいまいな情報処理ができる人間と0,1の数値で明確な情報処理をするコンピューターを繋げる」ために誕生した理論になります。

1965年にカリフォルニア大学のZadeh教授が提案しました。

それから、企業は機械の制御にファジィ理論を取り入れるなどしました。

日本では1989年に日本ファジィ学会ができるほど盛り上がりました。

その後、1990年代には、日立からファジィー制御の全自動洗濯機が発売されました。

ファジィ理論とは

それではファジィ理論の内容に入っていきます。

ファジィとは日本語で「あいまい」という意味になります。

つまり、曖昧性を定量的に扱う方法論のことをファジィ理論と言います。

ファジィ集合とは

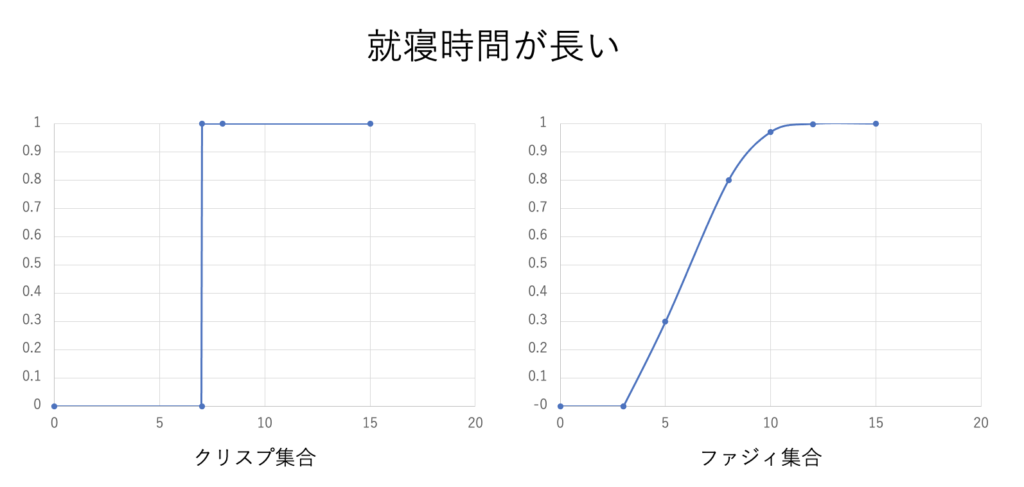

数値を表現する方法を二つに分けることができます。

クリスプ集合:境界が明確な集合

ファジィ集合:境界が明確でない集合

違いを見てみます。

就寝時間が長いという基準が7時間を区切りとしてそれ以上長いと捉えるのがクリスプ集合です。

融通が効かない図とみることもできますね笑

それに対してファジィ集合は滑らかに、それぞれの時間に対して長いと感じる人もいれば、そうとも思わない人もいるといった何割ぐらいの人がそう思っているのかを表しているような図になります。

ファジィ集合の方が現実的にありえそうな図になりました!

このようにファジィ理論では数値を0か1かの2値で分けるのではなく、複数の値に分けることによって曖昧さを段階的に表現することができます。

以降の内容

今回はファジィ理論の導入的な内容を簡単に紹介させていただきました。

以降、「メンバーシップ関数」や「ファジィ推論」といった内容を学ぶことをおすすめします。

ファジィ理論についてさらに詳しく学びたい方には以下の本がおすすめです。