1994年、フォン・ノイマンとオスカー・モルゲンシュテルンの二人が出した「ゲームの理論と経済行動」の本によって誕生しました。

現在では、経済学のみならず工学、情報学などでも応用されていることから重要なものであると考えられます。

そこで初めて知る方でも簡単にわかりやすく図を用いて解説していきます!!

ゲーム理論とは

ゲーム理論を一言で表すと、「複数のプレイヤーの意思決定を扱う理論」のことです。

ゲーム理論のゲームとは、スマホゲームのゲームではなく、プレイヤが行動することで何かしらの結果を得る状況のことを指します。

ここで先に用語について解説します。

プレイヤー:意思決定を行う主体、個人から会社、国まで様々ある。

行動:プレイヤーの選択、判断のこと。

ゲーム理論の考え方

まずはゲームの構造、状況を把握します。

それぞれのプレイヤーがどの行動をすれば、どのような報酬が得られるかを理解します。

つまり今の状況だけでなく、今後どのように行動すれば何が変化していくのかを読み取る必要があります。

それから、それぞれのプレイヤーがとるべき行動を考えます。

プレイヤーは自身の利益が最大となるように行動します。

しかし自身の利益は、相手のとる行動によって変わることが多いため、相手の行動も予測する必要があります。

ゲーム理論の使い道

ゲーム理論は、

職場の上司と部下の人間関係であったり、

ビジネスの際に交渉の妥協点を探るときなどにも使えます。

また、プログラミングでも利得が最大となるように行動するときの考え方にも使われたりします。

利得:プレイヤーの行動のそれぞれに対して決められる報酬(結果)で、数値で表す。

ゲーム理論の事例

ゲーム理論にはたくさんのモデルがあり、「支配戦略均衡」、「ナッシュ均衡」、「囚人のジレンマ」が挙げられます。

ここでは有名な「囚人のジレンマ」を解説していきます。

囚人のジレンマ

二人の犯罪者(A,B)が銀行強盗をしてお金をある場所に隠しました。

その後に二人が犯人だとわかり捕まりました。

懲役3年が言い渡されました。

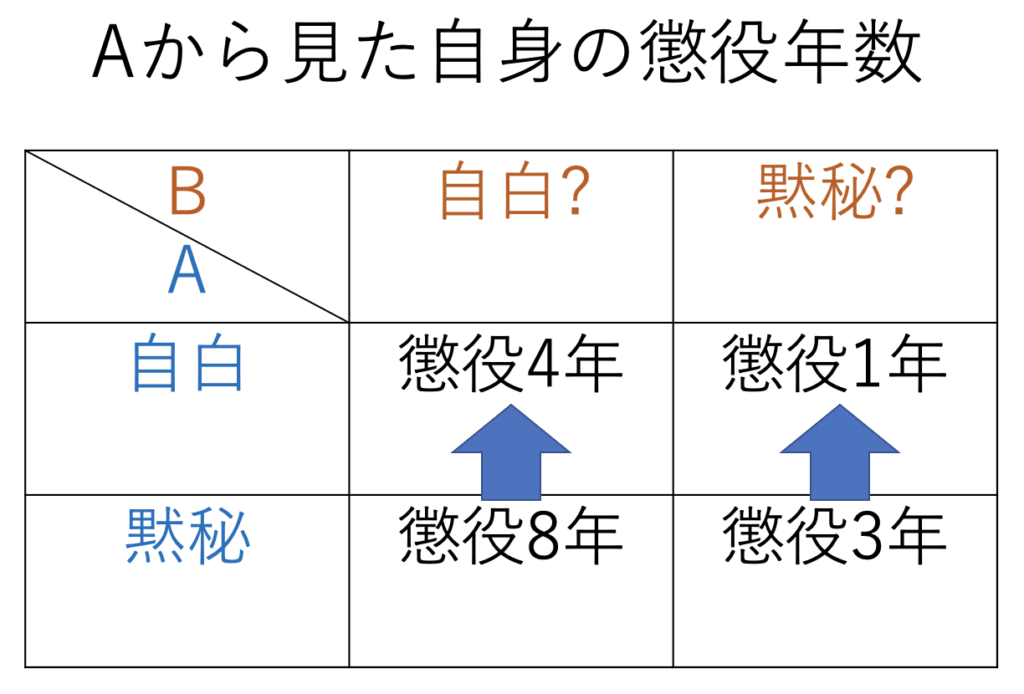

そして別々に取調べが行われ、以下のように警察官から提案されました。

お前が隠した場所を自白すれば相方は懲役8年になるがお前だけは懲役1年にしてやる。

相方にも同じ提案をしている。

ただし、お互い自白した場合はお互い懲役4年になる。

明日返事を聞くから考えることだな。

ここで犯罪者は考えます。

お互い黙秘すれば懲役3年で済むから黙秘したい。

しかし相方が懲役1年にしたいと思い自白する可能性が十分にある。

その場合懲役8年になってしまう。

それなら自白した方が4年で済むから自白しよう。

もし相方が自白しなくても自分は早く出られるし自白した方がいい。

このように、お互い黙秘することがハッピー(最善の選択)であるはずなのに、お互い自白してしまいます。(ジレンマが起こっています)

相手が黙秘することが約束できなかったため、このような結果になってしまいました。

このように、お互いが自身の利益を考えすぎた結果、全体の行動結果としては良いものを得られませんでした。

この問題を「囚人のジレンマ」と言います。

まとめ

今回は、ゲーム理論について解説しました!

有名なモデルである囚人のジレンマも紹介しました。

より詳しくゲーム理論を学びたい方は以下の本がおすすめです!

漫画で読みやすく、わかりやすいゲーム理論の入門書になっていますので、気になる方はぜひ読んでみてください。